|

発災直後の共助について |

| 発災直後の連携共助ぱ、事前にしくみを構築しておかなくては、その時に相談している時間はありません。 |

初期消火を優先して行う

大災害時は消防車は来てくれません。 | 速やかに火災発生の有無を確認する。

火災発生があれば、火が燃え上がらない内に、近隣・自治会/町内会員が協働で消し止める。 |  |

| 素早く全員の安否確認を行う | 初期消火と平行して、自治会/町内会員の要援護者だけでなく全員の安否確認を素早く(1時間以内には完了したい)行い、早期救出の対応をする。

| |

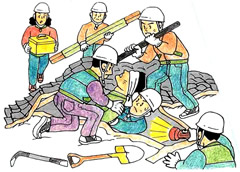

| 救助活動

避難誘導

怪我の手当て |

安否確認報告により、要援護者、怪我人などの救出、避難誘導、怪我の手当て等指示する。

救出に当たり、2次災害が懸念される場合は専門家の要請など慎重に行う。

重量物に手足を挟まれ、長時間経過した被害者の救出はクラッシュシンドロームの危険があります。

2時間以内なら、その心配は無いので早期の救出が大切です。 |  |

| 共助組織の構築 |

地域の自治会/町内会では、防災規則と災害時の行動マニュアルをつくり、災害時における各人の役割や行動を明確にすると共に、実践的な防災訓練を行いましょう。 |  |

共助連携の

協力ツール

「トランシーバ」 | 消火活動、救助活動の共助連携を効果的に行うためには、連絡手段が不可欠です。

災害時には、有線電話、携帯電話は使えなくなります。そのために、(特定小電力)トランシーバを活用しましょう。

トランシーバは一度に大勢に知らせることができます。遠くまでは届きませんが、発災直後に必要な共助連携の範囲にピッタリです。

|  |

| 近隣の絆 | 災害時の対応は、機材や仕組みを作っただけでは不十分です。それ等をうまく機能させ効果を発揮するための、もう一つの決め手は近隣の顔の見える関係「近隣の絆」です。”あの人は大丈夫かな” とお互いに強く心配する絆が命を救います。

地域のお祭や各種イベントなどで、日頃のから「顔の見える関係」をつくりましょう。 |  |